まず、子どもが話を聞かない背景にはさまざまな理由があります。

以下のような要因を考えてみましょう。

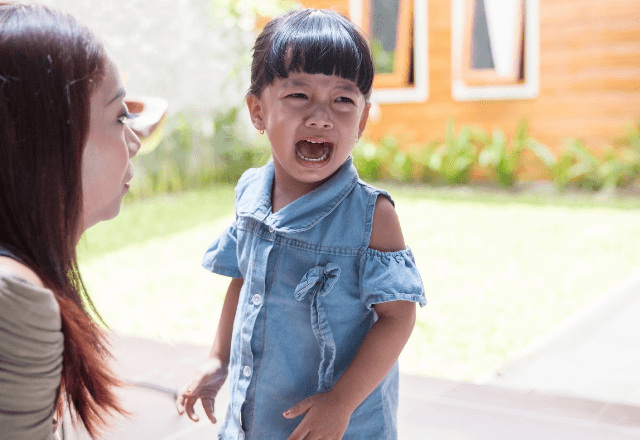

幼児期は自己中心的な思考が強く「自分の興味が最優先」という傾向があります。 親御さんが話している最中でも、自分のしたいことや考えが優先されるのは発達上の自然なことです。

子どもが聞かない理由として、実際には大人の話の内容を理解できていない場合があります。 言葉が難しかったり、長い説明だと集中力が続かないこともあります。

話し方やタイミングが原因で、子どもの注意が他のものに向いていることもあります。 例えば、遊びやテレビに夢中なときや疲れているときに話しかけても、効果は薄いでしょう。

子どもに話を聞いてほしいときの、場面別の対応を紹介します。

子どもの目線になり、肩に手を置くなどして視線を合わせながら話しましょう。

遊びを中断させるのではなく「話を聞いたら遊べるよ」と順序を伝えて安心させると効果的です。

叱るときは短く簡潔に伝えることが大切です。 また「危ないから」や「汚れるから」など「なぜダメなのか」を具体的に説明することで、子どもも納得しやすくなります。

感情的にならず、冷静に伝える姿勢を心がけましょう。

子どもが興味を持つ話題から始め、徐々に本題に移る方法がおすすめです。

例えば「さっき描いた絵、とっても素敵だったね!」と褒めた後で必要な話をするなど、楽しい雰囲気を作ることがポイントです。

子どもが話を聞けるようになるためには、日常的に聞く力をコツコツ育てていくことが必要です。

親御さん自身が普段から、子どもの話に耳を傾ける姿勢を示すことが大切です。

話を聞いてあげることで、子どもが満足し、話を聞く基本が育っていきます。 さらに、親御さんの姿を見て「話を聞くこと」の大切さを自然と学べるでしょう。

子どもが話を聞いてくれたときには「ちゃんと聞いてくれてありがとう」と伝えましょう。話を聞くと褒められるんだ!と子どもが認識していきます。さらにポジティブな言葉掛けが、次へのモチベーションにつながるでしょう。

長い説明や難しい言葉は避け、具体的かつシンプルに伝えることが大切です。 「おもちゃを片づけて」よりも、「ブロックを箱に入れようね」といった具体的な指示のほうが理解しやすいでしょう。

大人が子どもから話を聞くことも、実はスキルが必要だったりします。 まずは、毎日のおやこの会話を大切にしていきましょう。

毎日子どものことを観察していると、聞くよりも見ることで理解する方が得意だったり、低い声より高い声の方が聞きやすいなど、それぞれの子どもによって得意不得意があることに気づきます。

子どもの個性を認め、子どもに合った関わりをすることで、子どもの「聞く力」を育んでいきしょう。

ライター / 監修:オオイシ(幼稚園教諭二種・保育士・ヨガインストラクター・ベビーマッサージインストラクター・チャイルドカウンセラー・家族療法カウンセラー)

娘「前に住んでいたお家見てみたい!」妻「いいよ」しかし到着した直後⇒夫「帰...

2024.08.10

【保育士が解説】3歳児ってこんな感じ!発達の特徴やおすすめの遊び方を解説

2023.10.02

【保育士が解説】5歳児の発達と特徴|反抗期がくるって本当?接し方やおすすめ...

2023.10.02

産婦人科で…男性医師の”診察”に違和感を覚えた妊婦。医師の姉に相談した数週...

2024.08.07

強引に『叔父の産院』へ転院させた夫。だが後日⇒「私に任せて」医師の姉が行っ...

2024.08.07

出産前に転院した妻#5

2024.08.07

【ダイソー工作】たった400円で完成する「おうちプラネタリウム」が感動的!...

2021.08.06

夫の帰宅直後…「話がある、ちょっと来て」妻の態度に”違和感”!?その後→妻...

2024.08.01

子どもの「人見知り」への向き合い方|保育士が伝える、サポートのコツ

2025.10.06

出産前に転院した妻#6

2024.08.07