夏至の日にどのようなものを食べるのかを子どもに伝え、その意味を理解しながら食べることは食育にもつながります。

以下では、夏至や夏至の食べものについて詳しく解説するので、ぜひ参考にしてくださいね。

「夏至」とは、1年のうちで最も昼が長く夜が短い日のことを指し、毎年6月21日か22日に訪れます。

反対に1年の中で最も昼が短く、夜が長い日のことを「冬至」といいます。 また、日本では夏至を境に本格的な夏が始まると考えられることが多いですが、地域によっては梅雨の最中であり、暑さのピークはもう少しあとになることが一般的です。

夏至には、地域ごとに特色ある食べものを楽しむ風習があります。

では、どのような食べものが食べられているのでしょうか?ここでは4つ紹介します。

半夏生もちは、小麦ともち米から作られており、主に奈良県を中心に食べられています。

夏至を迎えてから11日目の半夏生のころに食べられることが多く、田植えの終了を祝う意味があります。 このもちは「小麦もち」や「さなぶりもち」とも呼ばれ、農作業の一区切りとして作られ、田の神さまへの感謝を込めて食べられてきました。

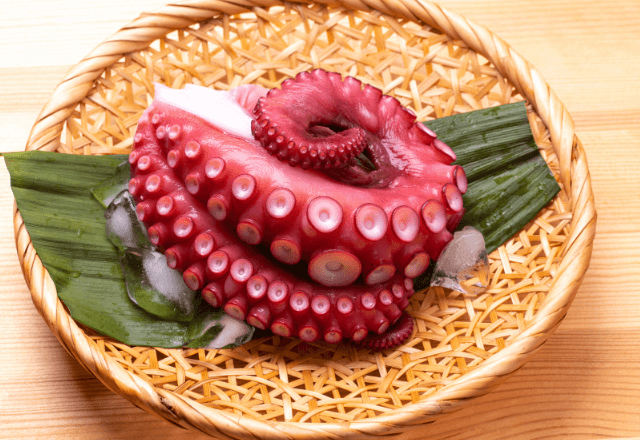

関西地方では、夏至の時期にタコを食べる習慣があります。

これは「稲の根がタコの足のようにしっかり根づきますように」という豊作への願いが込められています。

京都では「水無月」という和菓子が食べられます。

水無月は白いういろうの上に小豆をのせ、三角形に切り分けた生菓子で、小豆には邪気を払うという願いが込められています。

香川県では、夏至を迎えてから11日目の半夏生にうどんを食べる習慣があります。

この習慣にちなんで、7月2日は「うどんの日」と制定されています。

うどんは手に入れやすく子どもでも食べやすいため、夏至の時期におやこで楽しむ食べものとしてぴったりです。

夏至には地域ごとに異なる食べものが食べられています。

それぞれに込められた意味を知ったうえで夏至の時期に食べると、味わいも変わってくるでしょう。 夏至の時期には、半夏生もちやタコ、水無月、うどんなどを食べながら、おやこで楽しく過ごしましょう。

ライター/監修者:haya(管理栄養士)

保育園のお弁当におすすめのレシピ14選|簡単かわいいおかずを元保育園の栄養...

2023.10.02

「うちの子の食事量たりてる?多すぎ?」管理栄養士が教える、幼児食の献立の簡...

2020.10.26

【ウインナーの飾り切り】食べやすくてかわいい!デコ苦手さんにもおすすめ!"...

2022.03.03

元保育園の栄養士がセレクト!子どもが喜ぶなすレシピ22選!なす嫌いでも食べ...

2023.05.24

【栄養士が解説】保温弁当箱の食中毒の危険性はどのくらい?傷む理由や安全な使...

2023.10.02

元・保育園の栄養士がセレクト!子どもに人気の豚こま肉レシピ20選!1位はお...

2023.06.09

今年は9月21日が【十五夜】!親子で盛り上がる「お月見ごはん」の献立アイデ...

2021.09.13

幼児食にも使えるうどんのレシピ10選!元・保育園栄養士が温かい&冷たいうど...

2023.07.12

【セリアのおにぎり型】100円調理グッズがコスパよすぎて感涙!かぼちゃとお...

2021.10.23

【管理栄養士が解説】食中毒になりやすいお弁当はコレ!ちくわきゅうり、ポテサ...

2022.06.05