まず大前提として理解しておきたいこと。 それは先生も私たちと同じように、それぞれ違う価値観を持った一人の人間だということです。 育ってきた環境も学んできたことも、大切にしていることも一人ひとり違います。

私自身、働いている園の方針と我が子が在園中の園では教育方針が全く異なります。

ですから家庭と園の子育て観が、完全に一致することの方がむしろ稀なのです。

「違うのは当たり前」。

その認識からスタートすることが、建設的な対話への第一歩になります。

また、先生はたくさんの子どもたちを同時に見ています。 集団生活を円滑に進めるために、家庭とは違うルールやアプローチが必要になる場面もあります。 その園ならではの事情にも、少しだけ想像力を働かせてみてください。

もし先生のやり方に疑問を感じたとしても、最初に伝えるべきは批判や要求ではありません。 それは日頃の感謝と先生への尊敬の気持ちです。

「いつも〇〇のことを温かく見てくださってありがとうございます」

「先生方のおかげで毎日楽しく園に通えています」

このポジティブな言葉から始めることで、先生も心を開きこちらの話を聞く態勢になってくれます。 いきなりネガティブな話題から入るのは、相手を構えさせてしまうだけ。

まずは信頼関係の土台を確認し合うことが大切です。

疑問を伝えるときは「先生のやり方は間違っている!」という断定的な言い方ではなく「なぜそうされるのですか?」というオープンな「質問」の形をとりましょう。 そこには先生なりの考えや意図が必ずあるはずです。

「先日〇〇がお友だちとケンカしたときの、先生の対応についてお伺いしたいのですが。あのときああいう風に声をかけられたのは、何か理由があったのでしょうか?」

相手の意図を理解しようとするその謙虚な姿勢が、一方的な非難ではなくお互いの理解を深めるための「対話」を可能にします。

先生の考え方を聞いた上で、それでもやはり家庭の方針とは違うなと感じる部分があれば、それを丁寧に伝えることも必要です。 ただしそれは「個人的な感情」としてではなく「我が家としての方針」として伝えるのがポイントです。

「先生のお考えもよくわかりました。その上で我が家ではこういう理由で、こういう風に子どもに接するように心がけているんです。なのでもし園でも、少しだけ配慮していただけるとありがたいのですが…」

あくまでお願いという形で低姿勢で、しかし家庭としての軸はぶらさずに伝える。 そのバランス感覚が求められます。

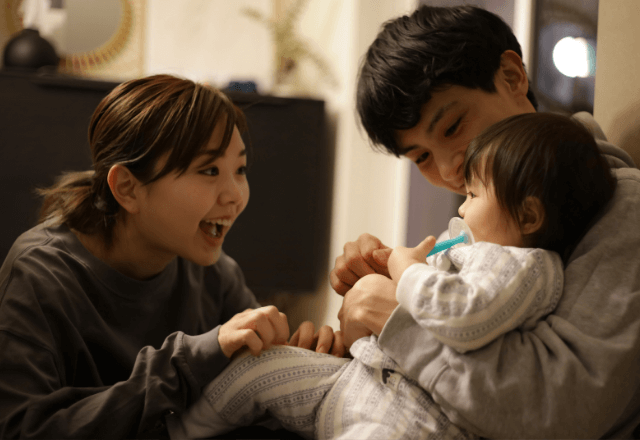

忘れてはならないのは親も先生も、目指しているゴールは同じだということです。 それは「子どもの健やかな成長」という一点に尽きます。

価値観は違っても子どもを大切に思う気持ちは同じはず。 その共通のゴールを常に見据えながら「この子にとって一番良い方法は何だろう?」と一緒に考えていく。 親と先生が対立するのではなく、子どもの成長を支えるための「チームメイト」になる。

その意識を持つことが何よりも大切なのです。

園の先生との価値観の違いは、子育てにおいて避けられない場面かもしれません。 でもそれはお互いをより深く理解し合い、家庭と園がより良い連携を築くためのチャンスでもあります。

感謝と尊敬の気持ちをお互いに忘れずに。そして対立ではなく「対話」で歩み寄る。 その丁寧なコミュニケーションが、お子さんにとって、より良い成長環境をつくっていくのです。

ライター / 監修:でん吉(保育士)

娘「前に住んでいたお家見てみたい!」妻「いいよ」しかし到着した直後⇒夫「帰...

2024.08.10

【保育士が解説】3歳児ってこんな感じ!発達の特徴やおすすめの遊び方を解説

2023.10.02

【保育士が解説】5歳児の発達と特徴|反抗期がくるって本当?接し方やおすすめ...

2023.10.02

産婦人科で…男性医師の”診察”に違和感を覚えた妊婦。医師の姉に相談した数週...

2024.08.07

強引に『叔父の産院』へ転院させた夫。だが後日⇒「私に任せて」医師の姉が行っ...

2024.08.07

出産前に転院した妻#5

2024.08.07

【ダイソー工作】たった400円で完成する「おうちプラネタリウム」が感動的!...

2021.08.06

夫の帰宅直後…「話がある、ちょっと来て」妻の態度に”違和感”!?その後→妻...

2024.08.01

子どもの「人見知り」への向き合い方|保育士が伝える、サポートのコツ

2025.10.06

出産前に転院した妻#6

2024.08.07